Mi accomodo al cinema come sempre non avendo la più pallida idea di quale film sto andando a vedere. A mala pena mi ricordo il titolo. All’ingresso fortunatamente non me lo chiedono. Non ho letto niente, non so chi vedrò recitare, di chi sia la regia. Mi tengo rigorosamente allo scuro in una disciplina che pratico con solerte consapevolezza. Voglio una purezza totale davanti all’opera. Perché pretendo che l’opera mi parli con l’unica lingua che ha voce in capitolo: se stessa, nient’altro che se stessa. Dopo qualche minuto, penso subito che potevo stare a casa a vedere una serie tv (anche se non ho la tv).

Mi accomodo al cinema come sempre non avendo la più pallida idea di quale film sto andando a vedere. A mala pena mi ricordo il titolo. All’ingresso fortunatamente non me lo chiedono. Non ho letto niente, non so chi vedrò recitare, di chi sia la regia. Mi tengo rigorosamente allo scuro in una disciplina che pratico con solerte consapevolezza. Voglio una purezza totale davanti all’opera. Perché pretendo che l’opera mi parli con l’unica lingua che ha voce in capitolo: se stessa, nient’altro che se stessa. Dopo qualche minuto, penso subito che potevo stare a casa a vedere una serie tv (anche se non ho la tv).

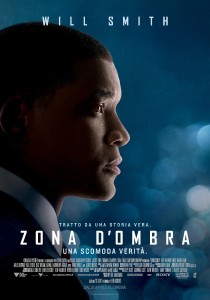

Mi dispiaccio e mi raffreddo: è il linguaggio filmico a parlarmi prima di ogni altra cosa, nella sua pochezza da compitino televisivo dove, va bene, non c’è un’immagine storta, non c’è un fuori-fuoco, un movimento sbagliato, ma neanche un guizzo, una suggestione. Mi manca tutto questo, mi manca il rischio e l’esperimento e mi domando perché qualcuno dovrebbe vedere questo film che inizia con un teaser superomistico di presentazione (da manuale) e prosegue dritto fra immagini scontate di Pittsburgh e dialoghi scontati fra il protagonista e il resto del mondo. Il tutto addolcito da un Will Smith un po’ imbolsito, il Jovanotti d’America, sempre simpatico-simpatico sempre, anche quando fa l’attore impegnato. E vado avanti catturato dalla prevedibilità delle immagini, ma deciso a non lasciarmi distrarre.

E a poco a poco entro in una storia vera che alla fine mi lascia qualcosa. Malgrado il film. Una storia che  forse qualcuno doveva raccontare, anche attraverso un piccolo film come questo. La storia di un uomo di colore di origini nigeriane, Bennet Omalu, che con la sua propria forza di volontà e scontando di persona coerenza, professionalità, incorruttibilità, coraggio, si mette da solo contro la NFL, la grande e onnipotente Lega Professionistica del Football Americano, una vera e propria multinazionale da molti miliardi di dollari la cui merce è proprio il football. Qual è il motore dello scontro? Il medico neurofisiologo addetto in un piccolo ospedale alle autopsie scopre che la morte in condizioni dubbie di un decaduto ex-campione è da ricondurre ai traumi che il suo cervello ha subito a causa dello sport di cui è stato leggenda. Di più: il medico, analizza altri casi simili e dimostra che la sindrome, costituita da microfrattuare a livello dei tessuti cerebrali è endemica nei giocatori di football.

forse qualcuno doveva raccontare, anche attraverso un piccolo film come questo. La storia di un uomo di colore di origini nigeriane, Bennet Omalu, che con la sua propria forza di volontà e scontando di persona coerenza, professionalità, incorruttibilità, coraggio, si mette da solo contro la NFL, la grande e onnipotente Lega Professionistica del Football Americano, una vera e propria multinazionale da molti miliardi di dollari la cui merce è proprio il football. Qual è il motore dello scontro? Il medico neurofisiologo addetto in un piccolo ospedale alle autopsie scopre che la morte in condizioni dubbie di un decaduto ex-campione è da ricondurre ai traumi che il suo cervello ha subito a causa dello sport di cui è stato leggenda. Di più: il medico, analizza altri casi simili e dimostra che la sindrome, costituita da microfrattuare a livello dei tessuti cerebrali è endemica nei giocatori di football.

Ma non è semplice far digerire all’opinione pubblica e soprattutto alla NFL che lo sport tanto amato (e ricco) è esso stesso un killer che porterà prima o dopo (ma comunque incredibilmente presto) i suoi praticanti a sviluppare disturbi che assomigliano a quelli dell’Alzheimer e della demenza senile (a quaranta, cinquant’anni). Il business non tollera dubbi, e nemmeno l’epica dello sport, e per questo non mancheranno le  persecuzioni per Omalu, fino a metterlo ai margini, a distruggere la sua vita retta e riservata, fatta di intenso lavoro e poco altro. Ma non saranno in grado di piegarlo.

persecuzioni per Omalu, fino a metterlo ai margini, a distruggere la sua vita retta e riservata, fatta di intenso lavoro e poco altro. Ma non saranno in grado di piegarlo.

Un film di denuncia dunque, con qualche movenza stentata da thriller, ma con al centro una storia vera di un certo interesse, che sorprende non tanto nella linea narrativa, già infinite volte percorsa nel cinema americano, ma per lo scarto inatteso fra ciò che normalmente sappiamo e ci viene raccontato del football americano e ciò che apprendiamo relativamente alla sua nocività, al procedere indisturbato dei campionati e dei match al di là del pacifico, all’enfasi e alla retorica sportiva, davanti alla terribile epidemia che da esso si scatena, come se nulla fosse. E quando il film finisce e sullo schermo compare una scritta che dice: si calcola che il 28% dei giocatori di football è vittima della Encefalopatia traumatica cronica con gravi conseguenze neurologiche, e sai che vuol dire che diventeranno pazzi, sentiranno le voci e in molti casi moriranno per suicidio o gesti folli come bere l’antigelo, allora qualche domanda in più te la porti a casa. Domande su quale razza di società siamo diventati, se permettiamo che questo accada, che giovani vite si avvicinino a uno sport che gli distruggerà il cervello, non in maniera episodica ma sistematica, quali padri e madri vanno in giro senza saperlo; e quale società possiamo ambire ad essere se queste notizie non vengono abbondantemente divulgate; se viene lasciato a un piccolo mediocre film il compito di raccontarcelo, di divulgare la notizia. A prendersi un compito così alto.

E alla fine sono contento di essere andato a vederlo e decido di scriverne, perché sarà certo un film non riuscitissimo, ma ha avuto il pregio di raccontarmi qualcosa che tutti, soprattutto negli Stati Uniti, dovrebbero sapere, e dunque ha una sua necessità, che rispetto e apprezzo.

Massimo Donati

Prodotto da Ridley Scott, Zona d’ombra (Concussion l’originale: commozione cerebrale, trauma, impatto) finisce per iscriversi, più o meno involontariamente, in quella corrente cinematografica il cui parlare di sport è soltanto un pretesto per dire qualcos’altro sulla società in cui  viviamo. È stato così per il recente Foxcatcher, è così per questa pellicola dell’ebreo americano Peter Landesman, già regista di Parkland (2013) e sceneggiatore di Kill the Messenger (2014). Entrambe pellicole biografiche, entrambe pellicole la cui crudeltà è commisurata alla propria capacità di dire il vero sull’universo autoreferenziale dell’agonismo. Se il film di Miller puntava il riflettore sulle pratiche più abiette del wrestling, Zona d’ombra scava invece con puntiglio necrologico sulle consuetudini del rugby, o forse delle attività sportive violente in generale: picchiarsi, accettare il contatto fisico come parte integrante del gioco, oltrepassare la linea di traguardo indifferenti alle conseguenze fisiche che la stessa brama di vittoria potrebbe a lungo provocare. Lesioni cerebrali, nella fattispecie, piccole abrasioni dell’encefalo che il continuo parapiglia di corpi muscolosi, botte sulla testa, affondi di cranio, rischia di apportare ai giovani atleti. Ad accorgersi di tutto ciò è un giovane medico di origine nigeriana, il dottor Bennet Omalu, patologo e uomo di chiesa, sobrio nella vita privata, così empatico sul lavoro da prendere per mano i corpi giacenti e sussurrare loro parole di conforto prima dell’ultimo viaggio.

viviamo. È stato così per il recente Foxcatcher, è così per questa pellicola dell’ebreo americano Peter Landesman, già regista di Parkland (2013) e sceneggiatore di Kill the Messenger (2014). Entrambe pellicole biografiche, entrambe pellicole la cui crudeltà è commisurata alla propria capacità di dire il vero sull’universo autoreferenziale dell’agonismo. Se il film di Miller puntava il riflettore sulle pratiche più abiette del wrestling, Zona d’ombra scava invece con puntiglio necrologico sulle consuetudini del rugby, o forse delle attività sportive violente in generale: picchiarsi, accettare il contatto fisico come parte integrante del gioco, oltrepassare la linea di traguardo indifferenti alle conseguenze fisiche che la stessa brama di vittoria potrebbe a lungo provocare. Lesioni cerebrali, nella fattispecie, piccole abrasioni dell’encefalo che il continuo parapiglia di corpi muscolosi, botte sulla testa, affondi di cranio, rischia di apportare ai giovani atleti. Ad accorgersi di tutto ciò è un giovane medico di origine nigeriana, il dottor Bennet Omalu, patologo e uomo di chiesa, sobrio nella vita privata, così empatico sul lavoro da prendere per mano i corpi giacenti e sussurrare loro parole di conforto prima dell’ultimo viaggio.

Per tale ragione è l’unico ad avere a cuore le sorti dell’ex campione di rugby Mike Webster (David Morse) quando questi, di mezza età, finisce in disgrazia e in preda a terrificanti disturbi neurologici che nessun medico è stato in grado di spiegare. Quando l’uomo muore d’infarto è proprio Omalu ad eseguire l’autopsia sul corpo all’apparenza in salute, scoprendo nel suo cervello una pericolosa stratificazione di lesioni di origine  traumatica. È il primo tassello di una serie di incidenti, suicidi, esplosioni subitanee di pazzia che investono gli ex giocatori di rugby. La conclusione a cui Omalu arriva, e come lui alcuni dei suoi colleghi (tra cui Alec Baldwin, medico sportivo incapace di comprendere il peggioramento delle condizioni di salute di alcuni pazienti), è che proprio oltre la retorica della vittoria si colloca la zona d’ombra dello sport: la natura non ci ha programmati per ricevere colpi sulla testa. Come in un thriller che si rispetti, Landesman costruisce il suo film con rigore geometrico, forse persino matematico: da un lato dispone l’ordine dei buoni, il dottor Omalu con i suoi pochi sostenitori, tra cui la giovane moglie conosciuta durante la predica della domenica, e dall’altro i malvagi, cioè i rappresentanti della NFL (National Football League) che pur sapendo l’ovvio, faranno di tutto per affossare le osservazioni dell’impavido ricercatore.

traumatica. È il primo tassello di una serie di incidenti, suicidi, esplosioni subitanee di pazzia che investono gli ex giocatori di rugby. La conclusione a cui Omalu arriva, e come lui alcuni dei suoi colleghi (tra cui Alec Baldwin, medico sportivo incapace di comprendere il peggioramento delle condizioni di salute di alcuni pazienti), è che proprio oltre la retorica della vittoria si colloca la zona d’ombra dello sport: la natura non ci ha programmati per ricevere colpi sulla testa. Come in un thriller che si rispetti, Landesman costruisce il suo film con rigore geometrico, forse persino matematico: da un lato dispone l’ordine dei buoni, il dottor Omalu con i suoi pochi sostenitori, tra cui la giovane moglie conosciuta durante la predica della domenica, e dall’altro i malvagi, cioè i rappresentanti della NFL (National Football League) che pur sapendo l’ovvio, faranno di tutto per affossare le osservazioni dell’impavido ricercatore.

Di sicuro più che un giallo giudiziario a colpi di scena, Zona d’ombra finisce per diventare una metafora tutta contemporanea della costante lotta tra l’applicazione del metodo scientifico e le logiche economiche che invece ne vorrebbero limitare la diffusione. Benché sia abbastanza ovvio che i traumi cerebrali (del rugby, ma anche del pugilato) nel corso del tempo possano provocare danni anche gravi, la figura di uomo e medico interpretata da Will Smith ci ricorda la validità e l’importanza della ricerca soprattutto per temi più universali: i campi elettromagnetici, l’abuso di cellulari e reti wireless… Se il dottor Omalu rischiò la propria carriera per molto meno, cioè per una serie di problematiche connesse a uno specifico sport, quali sarebbero le conseguenze per settori di studio molto più grandi?

Marco Marchetti

Zona d’ombra

Regia e sceneggiatura: Peter Landesman. Fotografia: Salvatore Totino. Montaggio: William Goldenberg. Interpreti: Will Smith, Alec Baldwin, Luke Wilson, Gugu Mbatha-Raw. Origine: Usa, 2015. Durata: 123′.