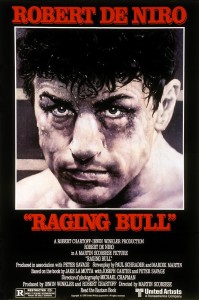

Dalle memorie del campione italoamericano, Martin Scorsese ripercorre carriera sportiva e vita privata di Jake La Motta cesellando intorno al corpo filmico una cornice temporale, il 1964, stracolma di elementi visivi e chiavi tematiche. L’imbolsito Jake (Robert De Niro) che si presenta allo spettatore ad inizio film è la caricatura del pugile che fu, impegnato ora a recitare su un palco di seconda categoria Tennessee Williams: “An evening with Jake La Motta”, recita il cartello. Jake è in un camerino, l’equivalente del vecchio spogliatoio, inquadrato di tre quarti in piano medio (quasi americano), schiacciato nella parte destra del campo visivo: c’è uno specchio, dei giornali, un telefono a muro. Sigaro in bocca, giacca scura, camicia chiara, guarda fisso davanti a sé il film della sua vita di pugile, mi piacerebbe essere applaudito come fate con Laurence Olivier quando recita Shakespeare. Jake i suoi applausi li ha presi e portati a casa quando saliva sul ring, un teatro di battaglie, quelle infinite contro Sugar Ray ad esempio. Ma io non sono Olivier, anche se mi farebbe piacere… e poi lo vorrei vedere sul quadrato recitare, se con Sugar si misurasse chissà quante ne pigliasse, per cui datemi un’arena Jake il Toro si scatena, perché oltre al pugilato sono attore raffinato. Questo è spettacolo!. Stacco, primo piano. Jake guarda in basso, tira il sigaro. Stacco. In voice over è ripetuta la frase questo è spettacolo, e un sinistro, che non vediamo partire, si frantuma sul volto di Jake. È il 1941, dopo averle prese per quasi tutto l’incontro, La Motta atterra l’avversario all’ultima ripresa, parte il conteggio ma il gong salva Jimmy Reeves. Lo scontro è violentissimo, i pugili sanguinano, l’arena è inghiottita dal nero di fondo. Potrebbero esserci trentamila persone o trecento intorno al ring. Qualcuno si scazzotta. La carriera di Jake è agli inizi ma già si capisce che sarà dura, durissima, e non gli verrà regalato nulla. Dolore e sofferenza. Questo è spettacolo!

Dalle memorie del campione italoamericano, Martin Scorsese ripercorre carriera sportiva e vita privata di Jake La Motta cesellando intorno al corpo filmico una cornice temporale, il 1964, stracolma di elementi visivi e chiavi tematiche. L’imbolsito Jake (Robert De Niro) che si presenta allo spettatore ad inizio film è la caricatura del pugile che fu, impegnato ora a recitare su un palco di seconda categoria Tennessee Williams: “An evening with Jake La Motta”, recita il cartello. Jake è in un camerino, l’equivalente del vecchio spogliatoio, inquadrato di tre quarti in piano medio (quasi americano), schiacciato nella parte destra del campo visivo: c’è uno specchio, dei giornali, un telefono a muro. Sigaro in bocca, giacca scura, camicia chiara, guarda fisso davanti a sé il film della sua vita di pugile, mi piacerebbe essere applaudito come fate con Laurence Olivier quando recita Shakespeare. Jake i suoi applausi li ha presi e portati a casa quando saliva sul ring, un teatro di battaglie, quelle infinite contro Sugar Ray ad esempio. Ma io non sono Olivier, anche se mi farebbe piacere… e poi lo vorrei vedere sul quadrato recitare, se con Sugar si misurasse chissà quante ne pigliasse, per cui datemi un’arena Jake il Toro si scatena, perché oltre al pugilato sono attore raffinato. Questo è spettacolo!. Stacco, primo piano. Jake guarda in basso, tira il sigaro. Stacco. In voice over è ripetuta la frase questo è spettacolo, e un sinistro, che non vediamo partire, si frantuma sul volto di Jake. È il 1941, dopo averle prese per quasi tutto l’incontro, La Motta atterra l’avversario all’ultima ripresa, parte il conteggio ma il gong salva Jimmy Reeves. Lo scontro è violentissimo, i pugili sanguinano, l’arena è inghiottita dal nero di fondo. Potrebbero esserci trentamila persone o trecento intorno al ring. Qualcuno si scazzotta. La carriera di Jake è agli inizi ma già si capisce che sarà dura, durissima, e non gli verrà regalato nulla. Dolore e sofferenza. Questo è spettacolo!

Olivier le avrebbe prese e come! Ha fatto bene a rimanere lontano dal ring. A scegliere palcoscenici dove il dolore e la morte sono simulati. Jake, invece, il dolore non l’ha solo interpretato, lo ha subito e lo ha elargito abbondantemente, recitando la parte del Toro del Bronx, ma sognando  Broadway. Chiede un’arena Jake, perché il Toro si scateni come attore raffinato. Solo che l’arena adesso è un teatro di periferia. Ciò non toglie nulla alla sfida. Jake è un lottatore e ama recitare. Ed è ciò che ha fatto per tutta la vita, sul ring soprattutto, mascherato dietro il Toro nel tentativo di smascherarsi, di vincere l’inquietudine e di risolvere una conflittualità interna, che ne ha condizionato la carriera sportiva, il rapporto con il fratello allenatore/manager (Joe Pesci), con la prima moglie e con la giovane e biondissima Vickie (Cathy Moriarty), sposata in seconde nozze.

Broadway. Chiede un’arena Jake, perché il Toro si scateni come attore raffinato. Solo che l’arena adesso è un teatro di periferia. Ciò non toglie nulla alla sfida. Jake è un lottatore e ama recitare. Ed è ciò che ha fatto per tutta la vita, sul ring soprattutto, mascherato dietro il Toro nel tentativo di smascherarsi, di vincere l’inquietudine e di risolvere una conflittualità interna, che ne ha condizionato la carriera sportiva, il rapporto con il fratello allenatore/manager (Joe Pesci), con la prima moglie e con la giovane e biondissima Vickie (Cathy Moriarty), sposata in seconde nozze.

La rivalità leggendaria con Robinson, che trasforma il campione nero in una sorta di demone personale, diventa metafora del conflitto agito anche nel privato. Il fratello, le mogli, i malavitosi del quartiere italiano: la sfida perenne di Jake si consuma tra sospetti e gelosie, che inquinano irrimediabilmente le relazioni sentimentali con le persone più care.

Scorsese e lo sceneggiatore Paul Schrader seguono ascesa e declino del campione attraverso tappe significative: il primo divorzio, il matrimonio con Vickie, le ingerenze della malavita newyorkese a cui deve chinare il capo per giocarsi la chance mondiale, il titolo, la rottura col fratello Joey e con la moglie, il carcere, la riabilitazione. Una materia trasformata per definire, attraverso la parabola di La Motta, un percorso di salita verso il paradiso, con successiva caduta e redenzione. In questo senso il regista dichiara forte e chiaro di aver colto dall’autobiografia di Jake gli elementi essenziali per fare della sua condizione umana uno spettacolo tragico.

Sarà per questo che molti pugili considerano Toro scatenato un film lontano dal vero pugilato, accostato alle “dismisure” della saga di Rocky.  Certo che se andiamo a esaminare come Scorsese gira gli incontri, non possiamo non parlare di enfasi, ad esempio analizzando la colonna audio, dominata dai tonfi innaturali dei colpi. Tutto è esagerato, eccedente. «Scorsese voleva che ciascuna scena di combattimento avesse una diversa aura, e a questo proposito variò incessantemente l’angolo, il movimento e la velocità di ripresa (a volte osservò il cineoperatore Michael Chapman, passava da 24 a 48, fino a 96 fotogrammi al secondo per poi tornare a 24 all’interno di una singola ripresa). Contro questi rapidi passaggi temporali, il ritmo coreografico degli incontri di pugilato è creato da una colonna sonora fatta di flash esplosivi dei fotografi e di pugni enormemente amplificati, che non solo funge da arrangiamento musicale della scena, ma la rende ancora più surreale e astratta» . Il montaggio porta lo spettatore sul ring, tra un pugile e l’altro, a prendere colpi senza quasi vederli. Ma è la rinuncia alla componente cromatica che stempera gli eccessi di altre pellicole: il bianco e nero, senza troppi mezzi toni, rende perfettamente lo stato psichico del pugile (efficace ad esempio quando viene rinchiuso in cella), ma evita effetti splatter quando gli incontri si fanno cruenti.

Certo che se andiamo a esaminare come Scorsese gira gli incontri, non possiamo non parlare di enfasi, ad esempio analizzando la colonna audio, dominata dai tonfi innaturali dei colpi. Tutto è esagerato, eccedente. «Scorsese voleva che ciascuna scena di combattimento avesse una diversa aura, e a questo proposito variò incessantemente l’angolo, il movimento e la velocità di ripresa (a volte osservò il cineoperatore Michael Chapman, passava da 24 a 48, fino a 96 fotogrammi al secondo per poi tornare a 24 all’interno di una singola ripresa). Contro questi rapidi passaggi temporali, il ritmo coreografico degli incontri di pugilato è creato da una colonna sonora fatta di flash esplosivi dei fotografi e di pugni enormemente amplificati, che non solo funge da arrangiamento musicale della scena, ma la rende ancora più surreale e astratta» . Il montaggio porta lo spettatore sul ring, tra un pugile e l’altro, a prendere colpi senza quasi vederli. Ma è la rinuncia alla componente cromatica che stempera gli eccessi di altre pellicole: il bianco e nero, senza troppi mezzi toni, rende perfettamente lo stato psichico del pugile (efficace ad esempio quando viene rinchiuso in cella), ma evita effetti splatter quando gli incontri si fanno cruenti.

Scorsese non si sforza di fare un film sul pugilato o di mettere in scena scambi che possano restituire la realtà del ring (come avviene ad esempio in Rocco e i suoi fratelli, dove i colpi sono preceduti da attese e studio dell’avversario, e la disciplina con cui Delon sale sul tappeto è essenziale a definirne il personaggio), consapevole anzi di dover sovraccaricare il racconto con un’estetica al limite dell’espressionismo, in cui ogni match è una stazione del calvario di Jake.

definirne il personaggio), consapevole anzi di dover sovraccaricare il racconto con un’estetica al limite dell’espressionismo, in cui ogni match è una stazione del calvario di Jake.

Solo considerando Toro scatenato un film “oltre la boxe” è possibile apprezzarne il senso e affondare in e con Jake La Motta. L’uomo dietro il pugile sembra costantemente a disagio, anche nel suo corpo che non accetta completamente: la tendenza a ingrassare, le mani piccole, la consapevolezza di non avere la stazza sufficiente a sfidare Joe Louis, campione dei massimi. Il terrore di Jake è di non sentirsi pienamente all’altezza (anche nel rapporto con Vickie), per questo guarda il mondo con diffidenza e alza il livello della sfida. È come se Jake avesse bisogno costante di trovare conferme della propria qualità di uomo e, al tempo stesso, di sentirsi al centro delle attenzioni per caricare corpo e spirito prima di ogni sfida. Lo sguardo dell’altro (che sia quello della moglie Vickie o del fratello) può fecondarlo di nuove energie come disarticolarlo dalla realtà (quando sospetta assurdi tradimenti).

La figura di Jake è tragica perché a tutti gli effetti è uomo solo, sofferente, paranoico, incapace di esorcizzare i propri fantasmi se non attraverso la violenza dello scontro fisico sul ring, anche quando destinato alla sconfitta. Come nel match in cui deve difendere il titolo contro Robinson: il pugile si scaraventa contro i pugni dell’avversario per farsi massacrare, tanto è palese la superiorità di Sugar Ray. La mdp incrocia Jake, poi lo aggira, poi torna sul primo piano, mentre i suoni scompaiono: tutto rimane sospeso fino al pugno micidiale scaricato sul volto. Jake sanguina ma non cade, orgogliosamente. Ha perso il titolo mondiale, ma non è stato spezzato, può rinnovare la sfida senza la quale non sarebbe “il Toro del Bronx”. In gioco, con la vita, c’è la propria identità. Attraverso la prova suprema del ring, Jake si misura con se stesso più che con l’avversario, che in definitiva diventa uno strumento. Colpire ed essere colpito è riappropriarsi costantemente del proprio corpo, che in verità sente inadeguato.

Questa eterna sfida, che è appunto un percorso di lotta interiore, avviene davanti a un pubblico che rispetto ad altri film è meno protagonista. Più che il collettivo senza volto, è vitale per Jake definirsi all’interno della famiglia affettiva, per questo diventa insopportabile perdere il fratello Joey dopo averlo riempito di botte, convinto che avesse scopato Vickie .

Il tiranno di Jake è l’impulsività indomata, un mostro che si mangia la ragione da dentro e che lo fa tutto carne e sangue ribollente, animalesco. Del resto non cerca forse carne e sangue sul ring? Ogni colpo sul volto dell’avversario sembra voler affondare dentro il corpo (soprattutto Janiro, che la moglie aveva definito bello). Così dalle arcate sopraciliari partono schizzi innaturali di liquido nero, scelta espressiva si diceva, in controtendenza rispetto alla cromaticità accesa di Rocky. In Balboa massacrato da Apollo c’è lo spettacolo della violenza, che vuol farsi mitologia di un eroe che perde con dignità (l’America umiliata stava abbandonando il Vietnam) e che troverà poi modo di riscattarsi negli episodi seguenti. In Toro scatenato dominano le lugubri oscurità di un individuo in cerca di espiazione. L’inquietudine di Jake si manifesta nella bulimia con cui vorrebbe inghiottire dentro di sé le persone, nella maniera in cui butta giù cibo e ingrassa. Soprattutto a fine carriera, quando trasforma il ring in un palcoscenico diverso e da pugile diventa grasso entertainer prima e attore dopo, recitando monologhi di Serling, Shakespeare e Williams. Il palcoscenico trasformato o il ring trasfigurato? Jake è costantemente di fronte allo specchio per interrogarlo. Dopo il matrimonio con Vickie, Scorsese riassume alcuni passaggi della sua vita con foto di incontri vinti, a cui alterna filmati a colori: sono momenti allegri e festosi della coppia, i bambini, il fratello con la sua famiglia, tipo Super8 d’archivio rubati e montati nel film, a raffigurare un Jake leggero, diafano, felice, che nel racconto filmico non esiste. Un espediente narrativo iper-realista e un’ipotesi di verità a colori che naufragano nel bianco della bicromia che domina il film, e che si deposita definitivamente nel campione sfatto che recita versi per un pubblico anonimo.

che la moglie aveva definito bello). Così dalle arcate sopraciliari partono schizzi innaturali di liquido nero, scelta espressiva si diceva, in controtendenza rispetto alla cromaticità accesa di Rocky. In Balboa massacrato da Apollo c’è lo spettacolo della violenza, che vuol farsi mitologia di un eroe che perde con dignità (l’America umiliata stava abbandonando il Vietnam) e che troverà poi modo di riscattarsi negli episodi seguenti. In Toro scatenato dominano le lugubri oscurità di un individuo in cerca di espiazione. L’inquietudine di Jake si manifesta nella bulimia con cui vorrebbe inghiottire dentro di sé le persone, nella maniera in cui butta giù cibo e ingrassa. Soprattutto a fine carriera, quando trasforma il ring in un palcoscenico diverso e da pugile diventa grasso entertainer prima e attore dopo, recitando monologhi di Serling, Shakespeare e Williams. Il palcoscenico trasformato o il ring trasfigurato? Jake è costantemente di fronte allo specchio per interrogarlo. Dopo il matrimonio con Vickie, Scorsese riassume alcuni passaggi della sua vita con foto di incontri vinti, a cui alterna filmati a colori: sono momenti allegri e festosi della coppia, i bambini, il fratello con la sua famiglia, tipo Super8 d’archivio rubati e montati nel film, a raffigurare un Jake leggero, diafano, felice, che nel racconto filmico non esiste. Un espediente narrativo iper-realista e un’ipotesi di verità a colori che naufragano nel bianco della bicromia che domina il film, e che si deposita definitivamente nel campione sfatto che recita versi per un pubblico anonimo.

Se la pratica pugilistica, dalla preparazione per il match al suo epilogo, sono metafora di vita, ancora una volta il cinema utilizza la metafora della boxe per comprendere gli aspetti profondi dell’esistenza, con un linguaggio di segni visivi sublimato dai corpi danzanti dei pugili.

Il finale si riprende l’incipit: adesso il Toro è seduto di fronte allo specchio.

De Niro e Scorsese si erano trovati nella stessa situazione pochi anni prima in Taxi Driver, quando il protagonista Travis provava le pistole che aveva appena acquistato, rivolgendosi a se stesso come fosse un altro.

Jake ha tentato per l’ultima volta di ricucire col fratello. Vanamente. È attraversato dai rimpianti per aver perduto l’affetto più importante. La sua voce arriva off sui dettagli del camerino. Sdoppiato dallo specchio si confessa a un sé amico con cui si è riappacificato dopo una vita di lotte, ma che contiene, dall’altra parte del vetro, ogni possibile interlocutore, come fosse già sul palco di fronte al pubblico: Nessuno mi porterà via il titolo vinto legittimamente. Molti non sono fortunati, come quello che faceva Marlon Brando in Fronte del porto, un pugile che era in ascesa e si era trovato in mezzo a una strada. Te la ricordi quella scena sul sedile posteriore della macchina col fratello Charlie, uno da quattro soldi?. E ancora dettagli che rinviano a una struggente e sconfinata solitudine: colli di bottiglia, telefono a parete, appendiabiti vuoti. Non è stato lui Charlie, sei stato tu. Quella sera al Garden venisti nel mio spogliatoio e dicesti: figliolo non è la tua serata, abbiamo venduto l’incontro a Wilson… la mia serata… potevo farlo a pezzi a Wilson e invece che è successo? Lui si è trovato la strada spianata per il campionato del mondo e io che ci ho guadagnato?… da quella sera non ho combinato più niente, Charlie. Ero arrivato in cima a una montagna e sono finito a valle. Sei stato tu Charlie, tu eri mio fratello, tu mi potevi aiutare di più, avresti dovuto difendere tuo fratello un po’ di più, invece di farmi andare al tappeto per quattro soldi’merda. Ma non lo capisci? Io c’avevo un avvenire, ero un combattente nato, e potevo diventare qualcuno, invece mi hai fatto diventare un povero disgraziato. Sei stato tu Charlie. Sei stato tu Charlie. Poi Jake porta il sigaro alla bocca, sistema il farfallino e si carica come prima di salire sul ring, tirando colpi a vuoto e dicendo a se stesso di essere il più forte. Il suo titolo nessuno può sfilarglielo, conquistato con l’unico mezzo possibile: il suo corpo. Adesso che Jake non parla più solo con i muscoli e recita i classici in un teatro pieno di gente, forse sarebbe stato diverso anche con Joey. Forse avrebbero dovuto difendere di più il loro rapporto. “Prima ero cieco, adesso ci vedo”. Con questo passo del Vangelo di Giovanni, IX, 24-26, si chiude il film. L’espiazione di Jake è completa. Qualcosa ha afferrato, molto altro gli è sfuggito.

si era trovato in mezzo a una strada. Te la ricordi quella scena sul sedile posteriore della macchina col fratello Charlie, uno da quattro soldi?. E ancora dettagli che rinviano a una struggente e sconfinata solitudine: colli di bottiglia, telefono a parete, appendiabiti vuoti. Non è stato lui Charlie, sei stato tu. Quella sera al Garden venisti nel mio spogliatoio e dicesti: figliolo non è la tua serata, abbiamo venduto l’incontro a Wilson… la mia serata… potevo farlo a pezzi a Wilson e invece che è successo? Lui si è trovato la strada spianata per il campionato del mondo e io che ci ho guadagnato?… da quella sera non ho combinato più niente, Charlie. Ero arrivato in cima a una montagna e sono finito a valle. Sei stato tu Charlie, tu eri mio fratello, tu mi potevi aiutare di più, avresti dovuto difendere tuo fratello un po’ di più, invece di farmi andare al tappeto per quattro soldi’merda. Ma non lo capisci? Io c’avevo un avvenire, ero un combattente nato, e potevo diventare qualcuno, invece mi hai fatto diventare un povero disgraziato. Sei stato tu Charlie. Sei stato tu Charlie. Poi Jake porta il sigaro alla bocca, sistema il farfallino e si carica come prima di salire sul ring, tirando colpi a vuoto e dicendo a se stesso di essere il più forte. Il suo titolo nessuno può sfilarglielo, conquistato con l’unico mezzo possibile: il suo corpo. Adesso che Jake non parla più solo con i muscoli e recita i classici in un teatro pieno di gente, forse sarebbe stato diverso anche con Joey. Forse avrebbero dovuto difendere di più il loro rapporto. “Prima ero cieco, adesso ci vedo”. Con questo passo del Vangelo di Giovanni, IX, 24-26, si chiude il film. L’espiazione di Jake è completa. Qualcosa ha afferrato, molto altro gli è sfuggito.

(da Corpo da Ring – La boxe immaginata dal cinema di Alessandro Leone, Edizioni Falsopiano)