Nico, nel 1986, è Christa Päffgen, non vuole essere chiamata Nico, non vuole parlare dei Velvet Underground ma, semmai, ricordare Jim Morrison che la spinse a cantare le sue canzoni e a intraprendere una carriera da solista. A metà degli anni 80, prima degli sconvolgimenti che cambieranno l’Europa, Christa non ha più il fisico da modella e i capelli platinati, non è la musa della factory, si fa di eroina, è umorale, trasandata, gira con un gruppo di musicisti di second’ordine tra improbabili palcoscenici inglesi, tedeschi, italiani, o nei paesi che sono il cuore affannato del blocco comunista. Tra interviste fotocopia e mai interessanti, sogna di riavere al suo fianco il figlio che le fu sottratto quando aveva quattro anni per essere adottato dai nonni paterni (ovvero – non viene fuori dal film, ma è risaputo – i genitori di Alain Delon), poiché il padre non volle saperne di riconoscere il bimbo (troppo divo e santo Delon?).

Nico, nel 1986, è Christa Päffgen, non vuole essere chiamata Nico, non vuole parlare dei Velvet Underground ma, semmai, ricordare Jim Morrison che la spinse a cantare le sue canzoni e a intraprendere una carriera da solista. A metà degli anni 80, prima degli sconvolgimenti che cambieranno l’Europa, Christa non ha più il fisico da modella e i capelli platinati, non è la musa della factory, si fa di eroina, è umorale, trasandata, gira con un gruppo di musicisti di second’ordine tra improbabili palcoscenici inglesi, tedeschi, italiani, o nei paesi che sono il cuore affannato del blocco comunista. Tra interviste fotocopia e mai interessanti, sogna di riavere al suo fianco il figlio che le fu sottratto quando aveva quattro anni per essere adottato dai nonni paterni (ovvero – non viene fuori dal film, ma è risaputo – i genitori di Alain Delon), poiché il padre non volle saperne di riconoscere il bimbo (troppo divo e santo Delon?).

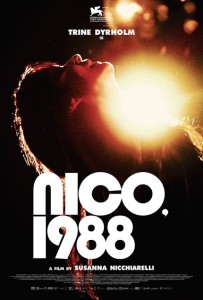

Susanna Nicchiarelli fa il miracolo di restituire a distanza di ventinove anni dalla sua scomparsa (correva appunto il 1988) la sostanza di una donna che per troppo tempo fu considerata più per la sua dirompente bellezza che per la qualità della sua musica. Nico, 1988, vincitore a Venezia 74 del Leone d’Oro nella sezione Orizzonti, fa ancora di più: con un budget ridotto ricostruisce un’epoca, riducendo intelligentemente  l’apparato scenico alle squallide periferie dell’est Europa o alla falsamente sciccosa riviera laziale di Nettuno. Non è solo esigenza produttiva, ma spaccato storico e, soprattutto, significante indispensabile per ricondurre gli ambienti all’irrequietezza di Christa/Nico (una bravissima Trine Dyrholm, forse più brava lontana dai cineasti ex-Dogma). Accerchiata dal passato, gli ultimi anni di Christa non sono ricerca di un pubblico vasto, ma di un pubblico vero, che sappia leggere dietro i testi la sincerità delle confessioni più profonde.

l’apparato scenico alle squallide periferie dell’est Europa o alla falsamente sciccosa riviera laziale di Nettuno. Non è solo esigenza produttiva, ma spaccato storico e, soprattutto, significante indispensabile per ricondurre gli ambienti all’irrequietezza di Christa/Nico (una bravissima Trine Dyrholm, forse più brava lontana dai cineasti ex-Dogma). Accerchiata dal passato, gli ultimi anni di Christa non sono ricerca di un pubblico vasto, ma di un pubblico vero, che sappia leggere dietro i testi la sincerità delle confessioni più profonde.

Un po’ road movie, per il girovagare in tour tra scantinati remoti, il film a tratti si fa commedia. Ma questo non significa sfoltire le tensioni del personaggio; anzi, ne afferma la portata drammatica. La regista soppesa momenti leggeri e cadute disperate (la droga, i tentativi di suicidio del figlio), squarciando di tanto in tanto il presente, quasi sempre dopo iniezioni di eroina, con schegge impazzite di ricordi che – attenzione perché non è secondario – non sono ricostruiti, ma arrivano dritti dalla macchina da presa di Jonas Mekas, segmenti di pellicola girati dal filmmaker lituano (tra i maggiori sperimentatori della corrente New American Cinema), gentilmente concessi alla Nicchiarelli. Fluttuanti ed evanescenti, le immagini portano il ricordo di un mondo svanito, mitico ma lontano: un mondo altro, parallelo nella memoria collettiva, ancora frequentato da Warhol, Reed e compagnia, in cui Nico, quella bionda e magra, sguazzava nonostante un bimbo da preservare. Ma l’impressione è che davvero quelle immagini siano esclusivamente il prodotto del cinema sperimentale di Mekas, che Nico dunque sia una fantasia bidimensionale in un’epoca di trasgressioni e morti precoci.

I sensi di colpa e i ripensamenti, adesso che Nico non esiste più, sono la materia oscura di Christa e la linfa di poesie magnifiche che non sono meno struggenti delle liriche di Morrison o di Cohen. Gli ultimi due anni di Christa, così come ce li racconta Susanna Nicchiarelli, senza furbizie drammaturgiche, riabilita persino la sciagurata immagine che ne diede Oliver Stone, quando la mise in un ascensore ai piedi del bel Jim, in estasi per una generosa fellatio.

Vera Mandusich

Nico, 1988

Sceneggiatura e regia: Susanna Nicchiarelli. Fotografia: Crystel Fournier. Montaggio: Stefano Cravero. Interpreti: Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca, Thomas Trabacchi, Karina Fernandez, Sandor Funtek. Origine: Italia/Belgio, 2017. Durata: 93′.