Un’ottima annata per il cinema svizzero, quella del 2022. E pure quella nuova si è aperta con buone premesse. L’occasione per fare il punto, come tradizione, sono state le Giornate di Soletta, la cui 58^ edizione ha inaugurato a gennaio la stagione delle rassegne internazionali. In primo piano Drii Winter di Michael Koch, Unrest di Cyril Schäublin e La linea di Ursula Meier, tutti presentati un anno fa alla Berlinale (solo l’ultimo è per ora uscito in sala da noi). Nella città sulle rive dell’Aare i film che già hanno avuto altre vetrine sono stati inclusi nella sezione Panorama, mentre i concorsi sono riservati alle prime mondiali o nazionali.

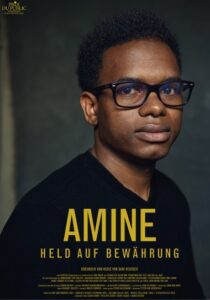

Il Premio del pubblico di Soletta è stato attribuito al documentario Amine – Held auf Bewährung di Dani Heusser, ritratto di un giovane della Guinea arrivato rocambolescamente a Zurigo nel 2014: dopo l’attraversamento dello stretto di Gibilterra in barcone, aveva compiuto l’ultima tratta del viaggio in auto con due svizzeri incontrati a Barcellona. Nel marzo 2020, poche settimane dopo l’inizio del confinamento per la pandemia, il giovane, ancora in attesa del permesso di soggiorno, lanciò con successo la raccolta “Cibo per tutti” per andare incontro ai bisogni di chi faticava a trovare da mangiare ed era penalizzato dalle restrizioni. Amine è un personaggio forte, positivo, empatico, riesce a legare con le persone e coinvolgerle, è integrato nonostante la burocrazia. Riuscirà a ottenere il permesso, ma i suoi problemi non sono finiti e si giunge alla primavera 2022, con l’arrivo di una donna ucraina in fuga dalla guerra. In fondo i profughi sono tutti uguali e sono tutti per prima cosa persone, vuole dire il film, che utilizza anche brevi scene di animazione per il tribolato passato in Guinea.

Il Premio opera prima è andato a Carmen Jaquier per Foudre, un debutto molto forte, che sui titoli presenta una carrellata di vecchie fotografie e dipinti (anche di Segantini) di donne in montagna. Siamo nell’estate del 1900 e la novizia Elisabeth è rimandata dal convento a casa per aiutare la famiglia dopo la morte improvvisa delle sorella maggiore Innocente (nome non casuale). Nel villaggio di montagna, dove il lavoro è pesante e i rapporti umani difficili, cerca tra le cose della sorella per scoprire qualcosa di una verità che non vogliono dirle. Scopre che la sorella godeva di una cattiva reputazione in paese e dai suoi diari apprende dei suoi rapporti con diversi uomini in un crescendo di desiderio e misticismo, un modo diverso di vedere la fede e il rapporto con Dio. L’incontro con tre giovani, che conoscevano bene Innocente e sono mossi da un sentimento di comunione con la natura e un’ansia di conoscenza e libertà porta Elisabeth sullo stesso percorso della sorella. Un film di tensioni e turbamenti (ben interpretati dalla protagonista Lilith Grasmug), con un’ottima fotografia (di Marine Atlan) che può ricordare Jane Campion nel cogliere la forza dell’ambiente mentre ritrae le montagne, i prati e il lavoro agricolo.

Terzo premio ufficiale il Prix de Soleure, assegnato a Until Branches Bend di Sophie Jarvis, un film di finzione coproduzione Svizzera/Canada, nelle cui campagne è ambientato. La poco più che trentenne Robin vive con la sorella, sono orfane, e lavora nell’impianto di selezione delle pesche, la monocoltura della zona. Un giorno nota un frutto con un buco da cui esce un insetto sconosciuto: lo mostra al proprietario che poi consulta l’agronomo, ma ridimensionano la cosa e non gli danno seguito. La donna non si dà per vinta, cerca, si informa, si reca in un istituto di ricerca per saperne di più sulla specie ignota. Si sparge la notizia e, per precauzione, è sospesa la raccolta delle pesche nei dintorni, con danni per tutti e gente che perde il lavoro. Si tiene anche un’assemblea pubblica per discutere della situazione e Robin si trova contro i presenti. Nel frattempo la protagonista scopre di essere incinta, anche se non sa chi sia il padre, e vuole abortire. A completare il dramma le tensioni con la sorella. Until Branches Bend è un piccolo film molto indie, con bei personaggi e belle atmosfere, niente di clamoroso, ma un lavoro discreto, arricchito dalle canzoni della cantautrice Fiver in tono con la storia. È una metafora evidente anche della pandemia (i personaggi hanno spesso le mascherine) e delle questioni ambientali.

Tra i film di finzione presentati a Soletta merita una segnalazione Peripheric Love di Luc Walpoth, ambientato a Torino, anche se la città non si vede praticamente mai. Maria e Giorgio sono una coppia sposata che non può avere figli perché lui è sterile. La donna è messicana e lavora in una villa di ricchi svizzeri sulla collina torinese: la famiglia di lei possiede una fabbrica, ma il marito è l’amministratore e i due discutono spesso sul futuro dell’azienda. Giorgio è invece custode notturno di una fabbrica che rischia la chiusura e conosce, all’esterno dei cancelli una prostituta (la ticinese Christina Andrea Rosamilla, già protagonista de Le ultime cose, molto brava nel ruolo e magnetica, riesce a dare un’impennata alle scene in cui è presente, soprattutto quando canta nel locale) e inizia a incontrarla. Maria, che sogna di andare al mare, è molto devota, frequenta sempre la chiesa, si confessa dal prete, instaurando uno strano rapporto con lui. La donna (il nome Maria non è ovviamente casuale) scopre di essere incinta senza essere stata con nessuno, non sa cosa fare, come dirlo al marito. Il film è una piccola favola sull’amore e sul desiderio di figli, delicata, non banale.

Un piccolo gioiello di tutt’altro tipo è Mad Heidi di Johannes Hartmann e Sandro Klopfstein, scatenata e divertente commedia parodistica sul mito di Heidi che sarà presentato anche nell’ambito del festival Cortisonici a Varese. Una lettura fantapolitica di tanti stereotipi della Svizzera attraverso il popolare personaggio della ragazza. Siamo in un Paese dove vige una dittatura del formaggio similnazista, con l’esercito che all’inizio soffoca nel sangue una rivolta sulle note della Lacrimosa di Mozart. Il presidente Meili, proprietario della fabbrica di formaggio omonima, è chiamato capo “Svizzerissimo” e impone lo stigma sugli intolleranti al lattosio: si sperimentano anzi formaggi con lattosio aggiunto. Heidi, dopo essere stata arrestata e rinchiusa, diventa un’eroina vendicatrice. Da parte sua Peter è nero, produce formaggio di capra e lo spaccia come una droga. È una commedia parodistica, molto anni ‘70, un po’ blaxploitation, commedia sexy, horror, western (le musiche riecheggiano Morricone) e tanto altro con innumerevoli citazioni: Apocalypse Now, Full Metal Jacket, Arancia meccanica, Spartacus, Il gladiatore, Suspiria, Zombi, molto Tarantino (Kill Bill e altro). Ci sono la Maga Helvetia che proclama la Matria contro la Patria, il comandante Knorr e la signora Rottweiler e trovate geniali come la tortura simil water bording con la fondue. E almeno un paio di battute da ricordare: “Rest in cheese” e “Mi piace l’odore del formaggio la mattina”.

Passando alla politica vera, Theory of Change di Dennis Stauffer racconta l’attività del gruppo Operation Libero, costituito da giovani e da neofiti della politica, tra il 2018 e il 2019 avvicinandosi alle elezioni del Consiglio nazionale di quell’anno. Un movimento che ricorda un po’ i 5 Stelle, anche se più “educati” ed elitari, promotori di una democrazia partecipativa. Gli attivisti vogliono una Svizzera progressista, moderna e innovativa, una Svizzera che guardi avanti e non indietro, mentre criticano l’immobilismo della politica e del Parlamento soprattutto sulle questioni del clima e dell’Europa. Il film segue le riunioni dei membri, gli incontri pubblici anche con esponenti dei partiti e con i candidati e le apparizioni tv. È molto interessante, soprattutto visto dalla prospettiva italiana, che si parli dei finanziamenti della politica, provenienti da privati e da sponsor.

Nei loro incontri i membri di Operation Libero valutano gli esponenti dei partiti e cercano interlocutori, per lo più giovani o da poco entrati in politica.

È documentario che fa venire in mente il bel Politica dello spagnolo Fernando de Aranoa e Tutti a casa di Lise Birk Pedersen sul Movimento 5 Stelle, è abbastanza oggettivo e imparziale, ma non morde mai, sembra non andare mai a fondo delle questioni. E colpisce che non compaia il Canton Ticino.

Altra storia di immigrazione che fa il paio con Amine è Juste Charity di Floriane Devigne. La protagonista Charity è nigeriana, arrivata in Francia dopo essere passata per la Libia e aver attraversato il mare. Ha lasciato due bambini piccoli in Nigeria, ama cantare, cucinare e ballare, durante il lungo viaggio si è dovuta prostituire, è molto credente in Dio. È una donna forte, che non si arrende mai, molto delusa dagli uomini (il padre non la accettava in quanto femmina, un tipo la violentò, il padre della figlia non volle riconoscerla, uomo uccise sua madre). Tra sogni e incubi ricorrenti, trova un’avvocatessa che la assiste e riesce a portare al processo i suoi papponi e sfruttatori. Il processo, e non solo, fa un po’ pensare al recente Saint Omer, ma le vicende hanno collegamenti anche con Tori e Lokita dei Dardenne. Un buon documentario, partecipe e non troppo scontato.

Narrato in prima persona è Big Little Women di Nadia Fares, che combina il documentario con elementi di finzione per parlare dei diritti delle donne in Egitto e in Svizzera. La regista parte dalla propria storia familiare, del padre egiziano e delle sue difficoltà in terra elvetica, finché tornò in patria. Il film ripercorre la storia politica e sociale egiziana da Nasser in poi, anche attraverso testimonianze come quella di Nawal El Saadawi, dottoressa, scrittrice e femminista, filmata ormai anziana (è morta novantenne nel 2021). Il film alterna momenti molto significativi e molto forti con altri troppo didascalici e qualche scena (le giovani che vanno a trovare El Saadawi) tanto costruita da suonare purtroppo finta.

Una finestra significativa comprende i documentari che riguardano l’ex Jugoslavia, sempre molto presente nel cinema svizzero, anche per la forte componente di immigrati da quelle aree. Il migliore è il documentario The Dna of Dignity di Jan Baumgartner che racconta storie di individui che ancora cercano i resti di circa 11.000 persone scomparse durante le guerre degli anni ‘90. Casi spesso affidati alla Icmp (International Commission on Missing Persons) sui quali si riesce a volte a far luce grazie alle testimonianze di qualcuno. Tra le storie del film, una madre (personaggio di finzione per proteggere l’identità di persone reali) che cerca i due figli scomparsi e uomo che nei boschi va alla ricerca di ossa e resti di persone e ne segnala la presenza. Un’opera con diversi momenti toccanti sulle conseguenze ancora tangibili dei conflitti, i dolori delle perdite, il senso di continuare a cercare, il bisogno di avere un luogo dove piangere i propri cari. Intanto la natura, soprattutto i boschi, è testimone delle uccisioni e custode dei resti.

Ancora la terra, quella che resta dentro il protagonista Remo e a tutti i personaggi, tutti molto attaccati alle loro radici, in The Land Within, lungometraggio d’esordio di Fisnik Maxville. È il 2008 e il giovane Remo dalla Svizzera torna in Kosovo dopo qualche anno. Qui trova la quasi coetanea cugina adottiva Una che assiste il padre morente nel villaggio circondato dai lupi. Insieme i due vogliono fare luce sulla storia della famiglia, esumando alcuni parenti da una fossa comune, scoprendo che dalla lista degli scomparsi manca Fatime. Con flash-back che risalgono al 1985 si ricompone piano piano il passato, ricostruendo una relazione non accettata, forse con un serbo (anche se il termine non è mai utilizzato). Intanto giovani armati si aggirano a caccia dei lupi come se proseguissero la guerra. Un film dall’atmosfera cupa (accentuata anche dall’uso del musiche), spesso alla ricerca dell’immagine simbolica (a volte riuscita, come con Una sotto la pioggia), ma anche un po’ schematico e un po’ oscuro nel voler mostrare come si cerca la verità in un luogo dove conta sopravvivere.

Di nuovo Kosovo in As I was looking above, I could see myself underneath di Ilir Hasanaj, nel quale sette persone parlano di omosessualità in una società che la vede ancora con sospetto e pregiudizio. Un documentario intimo, con un bel tono sul filo tra fragilità e dignità, nel raccontare e fare intuire vite compresse e nascoste, ma che forse non va abbastanza in profondità.

È un film inchiesta toccante Hijos del viento di Filipe Monroy, che va a scavare nel passato recente della Colombia e le sue pagine scure, alla ricerca di una giustizia quasi impossibile. Al centro dell’attenzione ci sono i “falsi positivi” uccisi dall’esercito colombiano sotto il governo Uribe: si tratta di innocenti, spesso giovanissimi, vittime della guerra ai cartelli delle droghe per far vedere che l’esercito si dava da fare, spesso colpendo a caso. Il regista segue il comitato delle madri e in particolare quattro donne che cercano con ostinazione notizie sui figli scomparsi 10–15 anni fa. L’unico testimone è il caporale Carlos Mora, l’unico militare che ha avuto il coraggio di raccontare quanto accaduto.

Già presentato lo scorso agosto al Festival di Locarno nell’ambito della retrospettiva dedicata al grande regista americano d’origine tedesca è Douglas Sirk – Hope as in Despair di Roman Hüben. Un documentario su Sirk non strettamente biografico, tra interviste per l’occasione (a Todd Haynes, Jon Hallaway, Bernard Eisenschitz, Hanna Schygulla che parla di Fassbinder), parecchio materiale d’archivio (Rock Hudson che parla del loro rapporto mentore/allievo, quasi padre/figlio) e anche qualche spezzone dei suoi film. Dal punto biografico esplora il rapporto con la prima moglie, da cui ebbe il figlio Klaus per poi separarsi presto; diventata nazista, spinse il figlio a fare l’attore bambino anche in film di propaganda. Sirk visse molto male la cosa, anche tormentato dal fantasma di Klaus, tanto da impiegare in un film un ragazzino molto somigliante. Sul lato artistico, si sottolinea come il regista diede ruoli nuovi e diversi alle donne, di personaggi “che pensavano”. Il lavoro di Hüben è sicuramente interessante, per chi conosce Sirk e ancor di più per approcciarlo, ma che sarebbe potuto essere molto di più, anche nel raccontare il nazismo, la vita in quel tempo e la fuga negli Usa: su questo non regge il confronto con The Mies van der Rohe di Sabine Gisiger con cui ha tante cose in comune.

La Gisiger (della quale va ricordato almeno Benvenuti in Svizzera – Willkommen in der Schweiz del 2017) parte dalla scoperta del libro di Georgia Mies sul padre architetto Ludwig, protagonista della scena tra le due guerre mondiali prima di emigrare negli Usa a causa del nazismo. Il padre lasciò la famiglia quando Georgia, nata nel 1913, aveva solo sei anni, mantenendo con lei poche relazioni. Giovanissima la figlia danza con Isadora Duncan, poi con May Wigman, partecipa alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Berlino 1936. Fa un po’ l’attrice al cinema, ma Goebbels non la vuole, si dedica quindi al teatro, soprattutto dopo la guerra. Le parole della figlia sono affidate a un’attrice in una finta intervista, mentre il documentario si avvale di un gran montaggio per combinare molte immagini d’archivio, fotografie, spezzoni di tanti film del periodo. Ne esce un ottimo ed efficace quadro del ‘900 tedesco, tra vita privata e familiare, arte e politica.

Nicola Falcinella