Aveva stravinto l’oro ai giochi di Roma nel 1960, mostrando già boxe elegante e personalità straripante. Diventerò il più grande, aveva affermato ancora prima di mettere al collo la medaglia olimpica. Due anni dopo Cassuis Clay conquistava la sua prima inquadratura cinematografica in Requiem for a Heavyweight (da noi tradotto colpevolmente Una faccia piena di pugni). Interpretando se stesso, demoliva Montagna Rivera (Anthony Quinn) nel match che apre il film: una sequenza girata in soggettiva, quella del campione al capolinea, in cui Clay appare magnifico, giovane, bello, destinato a spazzare via il vecchio e a cambiare per sempre la storia dei pesi massimi.

Le luci del ring calavano per Rivera e la sua generazione, rappresentazione del pugilato muscolare che proprio nel 1962 incoronava Sonny Liston campione del mondo. Sonny il negro cattivo, il brutto orso, icona scomoda e catalizzatore dei neri arrabbiati del ghetto, in più compromesso con la mafia italoamericana, che all’epoca, intorno ai ring, non era per nulla marginale nel destino dei pugili. Clay, in mancanza di uno sfidante bianco credibile, ci mette pochissimo a diventare il nero buono d’America, beniamino del grande pubblico, astro nascente dalla lingua velenosa, non ancora (ma quasi) personaggio capace di offrirsi alla stampa con generosa intelligenza.

Ci vorrà la prova del ring, nel 1964, per decretare la sua definitiva consacrazione a stella lucente. Il predestinato gira attorno a Liston, lo disorienta, danza disinvolto sgretolando le sicurezze del campione, lo subisce ma poi trionfa dopo l’abbandono di Liston prima della settima ripresa. Diventa il nuovo idolo degli americani ma al tempo stesso rifiuta l’adozione a mito fantoccio. Si converte all’Islam e cambia nome  in Muhammad Alì, solidale di Malcolm X, inaugurando una stagione di sfide all’establishment statunitense, che invano cercherà di contenerne la personalità e di rispondere (con violenza) alle sue dichiarazioni provocatorie. La renitenza alla leva e il rifiuto di combattere in Vietnam lo costringeranno fuori dal quadrato, prima di rientrarvi trionfalmente nel 1974 conquistando il titolo a Kinshasa, nello Zaire, contro George Foreman, il match del secolo. Indubbiamente materia cinematografica.

in Muhammad Alì, solidale di Malcolm X, inaugurando una stagione di sfide all’establishment statunitense, che invano cercherà di contenerne la personalità e di rispondere (con violenza) alle sue dichiarazioni provocatorie. La renitenza alla leva e il rifiuto di combattere in Vietnam lo costringeranno fuori dal quadrato, prima di rientrarvi trionfalmente nel 1974 conquistando il titolo a Kinshasa, nello Zaire, contro George Foreman, il match del secolo. Indubbiamente materia cinematografica.

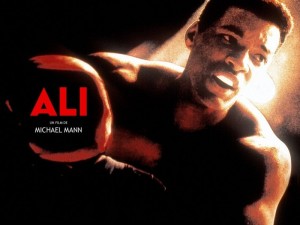

E infatti, in pieni anni ’70 – decennio prolifico per il cinema di boxe, in cui esplose il fenomeno Rocky Balboa (a proposito, in Apollo Creed non cé forse una eco di Alì?), chiuso poi da Toro scatenato – escono due importanti documentari intorno alla figura di Alì, Muhammad Alì the Greatest di William Klein (1974), colmo di immagini di repertorio, e Io sono il più grande, docufiction di Tom Gries (The Greatest, ’77) con Ernest Borgnine nel ruolo del trainer Angelo Dundee. Il capolavoro approda nelle sale nel 1996: il documentario di Leon Gast When We Were Kings, che ripercorre la storia di quello straordinario match combattuto nel cuore nero dell’Africa, divenuto simbolo della lotta di un intero continente. Film magnifico, documento prezioso che racconta soprattutto ciò che precedette l’incontro, attraverso materiali girati ventidue anni prima dallo stesso regista, supportato dalle testimonianze di George Plimpton e Norman Mailer (quest’ultimo autore de Il combattimento, testo indispensabile per comprendere la portata dell’evento). Pochi anni dopo, nel 2001, Michael Mann realizza un rischiosissimo biopic sul campione, scegliendo di raccontarne la vita dal secondo incontro Alì/Liston (una farsa) alla riconquista del trono a Kinshasa. A impersonare Muhammad Alì è Will Smith, a tratti sorprendente nella capacità di cogliere la gestualità irriverente del personaggio pubblico, attore davanti alle cineprese dei giornalisti, serio e controllato nel privato. Mann coglie nel segno. Alì è un film che racconta senza edulcorazioni, che ha il pregio di costruire intorno al mito il clima  politico americano e il contesto africano, tracciati entro i quali il pugile costruisce un percorso che travalica la sfida sportiva.

politico americano e il contesto africano, tracciati entro i quali il pugile costruisce un percorso che travalica la sfida sportiva.

Alì fu accolto a Kinshasa come un idolo. In nome di un ideale aveva detto di no al governo degli Stati Uniti, era stato defraudato del titolo mondiale, e questo lo aveva trasformato nel simbolo della lotta dei neri in tutto il mondo. Alì, boma ye! (Alì uccidilo!), gridava la sua gente nelle strade di Kinshasa, declassando Foreman a mero comprimario. Lui stesso si era definito un prescelto da Allah, chiamato per riportare la libertà tra la sua gente: Io non combatto per il mio prestigio, ma per migliorare la vita dei miei fratelli più poveri che vivono per strada in America, che vivono di sussidi, che non hanno da mangiare, che non hanno coscienza di se stessi. Voglio vincere il titolo per andare tra i rifiuti con gli alcolizzati, stare in mezzo ai drogati, alle prostitute (…). Racconterò agli africani d’America che le loro radici sono qui. (…) Dio mi ha prescelto. La boxe è solo il mezzo con cui racconterò l’Africa alla mia gente. (…) Sarò il ponte tra l’ Africa e l’America. Non è il delirio di un megalomane ma la consapevolezza di essere simbolo vivente e di accettarne le responsabilità e le ricadute politiche.

Per ricordare oggi il campione scomparso basterebbe andarsi a rivedere questi due film, mettendoli uno sull’altro, scoprendo quanto quello di Mann sia in certi casi il controcampo alle riprese di Gast, commovente tentativo di cogliere il mistero di un pugile destinato a diventare il più grande di tutti dentro e fuori dal ring.

Alessandro Leone