Ragazzo di vita

Come già scrissi cinque anni fa, in un saggio contenuto nel volume Un’idea in azione. Pier Paolo Pasolini edito da Abrigliasciolta – e da cui traggo molte considerazioni che seguono –, le commemorazioni hanno un retrogusto amaro. Ogni parola scritta (e detta) riletta (e riascoltata) ha  subito l’odore della necrosi. In queste quattro decadi, ogni 2 novembre si è riesumato il cadavere di Pier Paolo Pasolini nel tentativo di scovare una verità negata e definitiva su quella morte violenta (e non lo ha fatto nemmeno Abel Ferrara nel suo Pasolini, la cui lettura di Marco Marchetti è ripubblicata in chiusura di questo spaciale Anniluce). La critica letteraria e cinematografica talvolta è diventata agiografia, l’analisi dei testi e dei film sovente ha ceduto alla tentazione di sviscerare nell’enorme lascito dello scrittore/regista, accanto alle peculiarità linguistiche, le parti di discorso che preannunciavano le trasformazioni del tessuto sociale, guardando a Pasolini come il più lucido tra i veggenti contemporanei, più che come figlio del suo tempo.

subito l’odore della necrosi. In queste quattro decadi, ogni 2 novembre si è riesumato il cadavere di Pier Paolo Pasolini nel tentativo di scovare una verità negata e definitiva su quella morte violenta (e non lo ha fatto nemmeno Abel Ferrara nel suo Pasolini, la cui lettura di Marco Marchetti è ripubblicata in chiusura di questo spaciale Anniluce). La critica letteraria e cinematografica talvolta è diventata agiografia, l’analisi dei testi e dei film sovente ha ceduto alla tentazione di sviscerare nell’enorme lascito dello scrittore/regista, accanto alle peculiarità linguistiche, le parti di discorso che preannunciavano le trasformazioni del tessuto sociale, guardando a Pasolini come il più lucido tra i veggenti contemporanei, più che come figlio del suo tempo.

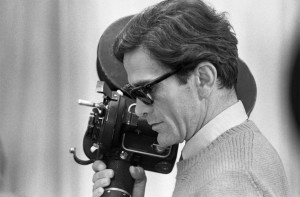

Pasolini giornalista, poeta, romanziere, regista, acuto osservatore, provocatore.

Ripenso ai primi anni ’60, Accattone e Mamma Roma, alla lingua della prosa, della poesia e del cinema: non il salto verso il cinema ma una trasversalità nell’arte, per comprendere il paese che a un certo punto l’ha voluto cineasta. Accattone e Mamma Roma non trasponevano in immagini Ragazzi di vita, come variazioni su temi già frequentati attraverso altri codici linguistici. O non solo. I primi film segnavano il cinema italiano – che ancora (per poco) godeva invidiabile salute – con la crudeltà di un  bozzettista che, con tratto veloce, ha l’urgenza di organizzare linee e campiture chiaroscurali per definire una visione, che a qualcuno dovette sembrare un inferno.

bozzettista che, con tratto veloce, ha l’urgenza di organizzare linee e campiture chiaroscurali per definire una visione, che a qualcuno dovette sembrare un inferno.

Pasolini aveva una formazione, come si dice, multidisciplinare, confluita inizialmente nelle sue pagine scritte. Il cinema che più lo aveva suggestionato era quello muto di Dreyer, Ejsenstein, il Chaplin sagace e dissacratorio di Modern Times, Keaton, amato però più come “macchina cinematografica”. Nel cinema Pasolini coglie l’universalità di un linguaggio capace di comunicare, sfidando le barriere geografiche, sociali e culturali, «perché il cinema non è un tecnica letteraria, ma è un’altra lingua (…), una lingua trans-nazionale, trans-classista. (…) Ora, qual è la caratteristica principale di questo sistema di segni? Quello di rappresentare la realtà non come sistema di simboli, come sono le parole, ma attraverso la realtà stessa». Ma cambiare “lingua” significa anche rispondere al bisogno di raggiungere un pubblico eterogeneo, colmare una distanza con l’italiano analfabeta nell’unico modo possibile (che si rivelerà presto illusorio), perché raccontare la realtà con la realtà, sottende il meccanismo di identificazione dello spettatore con un simulacro, primo passo verso l’abbandono nella narrazione e, quindi, verso la comprensione dell’oggetto narrato.

La reazione è scontata e prevedibile: l’inizio di una lotta disperata con i censori, braccio armato e politico di quel ceto borghese che Pasolini  disprezzava, perché privo di morale e, per questo, colpevole della riduzione del mondo a merce, a vantaggio di un’omologazione culturale di cui le prime vittime (inconsapevoli) erano proprio le “carogne” delle borgate raccontate nei primi due film. Rintuzzare le denunce, rispondere alle convocazioni in tribunale, difendersi dai processi e dalle cause civili, in definitiva era parte di una battaglia che Pasolini aveva cominciato a combattere già dopo il 1949 a Casarsa, accusato di corruzione di minore. Ma dal ’55 in poi – quando Ragazzi di vita veniva segnalato dal Ministero degli Interni come opera “perturbante” e processato (come avverrà cinque anni dopo con Una vita violenta) – sarà la quasi totalità dell’Opera pasoliniana a finire sotto accusa, fino anche al sequestro (I racconti di Canterbury) e al veto di proiezione (Salò o le 120 giornate di Sodoma).

disprezzava, perché privo di morale e, per questo, colpevole della riduzione del mondo a merce, a vantaggio di un’omologazione culturale di cui le prime vittime (inconsapevoli) erano proprio le “carogne” delle borgate raccontate nei primi due film. Rintuzzare le denunce, rispondere alle convocazioni in tribunale, difendersi dai processi e dalle cause civili, in definitiva era parte di una battaglia che Pasolini aveva cominciato a combattere già dopo il 1949 a Casarsa, accusato di corruzione di minore. Ma dal ’55 in poi – quando Ragazzi di vita veniva segnalato dal Ministero degli Interni come opera “perturbante” e processato (come avverrà cinque anni dopo con Una vita violenta) – sarà la quasi totalità dell’Opera pasoliniana a finire sotto accusa, fino anche al sequestro (I racconti di Canterbury) e al veto di proiezione (Salò o le 120 giornate di Sodoma).

Per il regista diventa naturale far coincidere arte e vita, convergenti nella rappresentazione audiovisiva tra piccolo e grande schermo, rincorso e vanamente contenuto dai custodi della morale. Pasolini era consapevole di quanto la comunicazione dovesse passare attraverso le immagini. Ma comprendeva altrettanto bene quanto cinema e televisione, i cui apparati produttivi maggiori erano subordinati alla forte presenza democristiana, diventassero strumento di condizionamento delle masse. Ogni apparizione pasoliniana crea scompiglio (soprattutto a sinistra), come le pubblicazioni e le uscite dei suoi film in sala.

A metà degli anni ’60 “adotta” il Cristo rivoluzionario dell’evangelista Matteo. Se in La ricotta è il sottoproletariato a finire in croce, con Il Vangelo secondo Matteo è Pasolini stesso a sentire il bruciore dei chiodi, profeta inascoltato e martire pianto dalla madre. Mentre in Uccellacci e uccellini è il corvo parlante marxista a essere, non inchiodato, ma arrostito e divorato dagli ex proletari.

A metà degli anni ’60 “adotta” il Cristo rivoluzionario dell’evangelista Matteo. Se in La ricotta è il sottoproletariato a finire in croce, con Il Vangelo secondo Matteo è Pasolini stesso a sentire il bruciore dei chiodi, profeta inascoltato e martire pianto dalla madre. Mentre in Uccellacci e uccellini è il corvo parlante marxista a essere, non inchiodato, ma arrostito e divorato dagli ex proletari.

Fallito il tentativo di comunicare con la gente ‘semplice’, di incidere in qualche maniera sulla realtà rivolgendosi direttamente al sottoproletariato vittima del neo-capitalismo, il regista guarda al passato aiutato dalla tragedia classica, interroga il mito, nella certezza di identificare tratti comuni con l’atroce presente e di svelarne in qualche modo la radice. Gira Edipo Re in Africa, terra di contraddizioni e conflitti, dove preistoria e modernità coabitano drammaticamente, nonostante le conquistate autonomie nazionali dopo decenni di colonialismo. Africa e India diventano protagoniste di un progetto di ampio respiro, un poema sul Terzo Mondo che vorrebbe tematizzare il conflitto tra occidente democratico e mondo arcaico (vedi Appunti per un film sull’India e Appunti per un’Orestiade Africana).

Dopo aver alzato il livello della provocazione con Teorema, ovvero il suo ’68, dove radicalizza il disprezzo per la cultura borghese, mettendo in scena un nucleo familiare che si sgretola sotto l’azione di un “angelo sterminatore”, che incrina un sistema di finti valori e inconsistenti relazioni, Pasolini si abbandona al sogno, la Trilogia della vita, parentesi gioiosa prima di scendere definitivamente all’inferno con Salò.

Il Decameron, I racconti di Canterbury e Il fiore delle mille e una notte, sono una reazione alla realtà brutale, alla disperazione  alienante, un sorprendentemente controcanto per riappropriarsi nostalgicamente di un mondo che non esiste più (se è mai stato) e, per questo, mitologico e, in fondo, astorico. La soddisfazione dei bisogni carnali, l’adulterio impulsivo, i raggiri dei poveracci ai danni di altri poveracci, caratteristici di una società alla ricerca del pane, le superstizioni e la paura della morte, fanno di Il Decameron una rappresentazione dell’idea pasoliniana di cultura pre-moderna, ma al contempo una sfida alle strutture di potere che esercitano la propria azione controllando proprio le pulsioni della massa, addomesticandole attraverso un consumismo controllato. La pornografia di cui viene accusata la Trilogia è il coltello con cui affondare un cuore tematico ben più profondo: la messa in scena della vita, così liberamente vissuta, è una pericolosa riflessione antropologica sulla natura umana, in evidente contrapposizione a quella che Pasolini definisce non-vita, svuotata del bello (il senso estetico), del sacro (liturgia laica del vivere in armonia), della propensione al progresso in senso etico. Il luogo dove si consuma la vita, intesa come trasformazione in non-vita, è la televisione che Pasolini vede in un certo senso già commerciale, in quanto spazio dove mercificare i corpi (come aveva teorizzato in quegli anni Guy Debord in La società dello spettacolo). Ecco dunque la preveggenza di

alienante, un sorprendentemente controcanto per riappropriarsi nostalgicamente di un mondo che non esiste più (se è mai stato) e, per questo, mitologico e, in fondo, astorico. La soddisfazione dei bisogni carnali, l’adulterio impulsivo, i raggiri dei poveracci ai danni di altri poveracci, caratteristici di una società alla ricerca del pane, le superstizioni e la paura della morte, fanno di Il Decameron una rappresentazione dell’idea pasoliniana di cultura pre-moderna, ma al contempo una sfida alle strutture di potere che esercitano la propria azione controllando proprio le pulsioni della massa, addomesticandole attraverso un consumismo controllato. La pornografia di cui viene accusata la Trilogia è il coltello con cui affondare un cuore tematico ben più profondo: la messa in scena della vita, così liberamente vissuta, è una pericolosa riflessione antropologica sulla natura umana, in evidente contrapposizione a quella che Pasolini definisce non-vita, svuotata del bello (il senso estetico), del sacro (liturgia laica del vivere in armonia), della propensione al progresso in senso etico. Il luogo dove si consuma la vita, intesa come trasformazione in non-vita, è la televisione che Pasolini vede in un certo senso già commerciale, in quanto spazio dove mercificare i corpi (come aveva teorizzato in quegli anni Guy Debord in La società dello spettacolo). Ecco dunque la preveggenza di  Pasolini che intravede uno scenario futuro lugubre. Segue la drammatica abiura della Trilogia e i suoi sogni, per mettere in scena il più terrificante incubo mai arrivato sugli schermi cinematografici: Salò o le 120 giornate di Sodoma.

Pasolini che intravede uno scenario futuro lugubre. Segue la drammatica abiura della Trilogia e i suoi sogni, per mettere in scena il più terrificante incubo mai arrivato sugli schermi cinematografici: Salò o le 120 giornate di Sodoma.

Pasolini porta all’inferno i visi innocenti che aveva rappresentato nel suo primo cinema, impietosamente, nella maniera più brutale possibile. Non è Pasolini a essere triviale, come qualcuno si era affannato a gridare dopo la Trilogia, ma la società stessa che ha cancellato i segni di un retaggio culturale ricco, addormentando le nuove generazioni con falsi miti. È quasi uno scherzo del destino che l’ultima immagine consegnata da Pasolini prima di morire sia un ballo. Che non sia un twist vibrato con spensierata leggerezza è il segno atroce di una sconfitta, sotto un cielo plumbeo le cui nuvole non sono più straziante, meravigliosa bellezza del creato, ma semplicemente petrolio.

Alessandro Leone

Il Pasolini visto da Ferrara

Scrivere di Pasolini, come di qualsiasi altra pellicola di Abel Ferrara, l’italo-americano meno conosciuto tra i grandi registi italo-americani, è cosa complessa. Alla fine della visione, la molteplicità dei pensieri maturati si perde tra mille garbugli, la fugacità di un’intuizione evapora lungo un ardimentoso filo d’Arianna che non imbrocca mai l’uscita giusta. D’altronde Ferrara è un regista che segue il flusso delle immagini più che la  geometria dei pensieri, mescola ricordi come un pittore i colori, e non rispetta la forma cinematografica nel senso più accademico del termine. C’era da aspettarselo, visto e considerato che nessuno di noi sa, né saprà mai (checché ne dicano gli accanimenti terapeutici degli intellettuali nostrani, che tra le varie portarono alla riesumazione della povera salma) cosa successe realmente quella notte fatidica sul lido di Ostia. Un mistero insoluto, uno dei tanti di questo paese, che resta forse collegato al furto delle pizze di Salò e forse alle sue scene censurate e mai recuperate, qualcuno azzarda addirittura foschi scenari fantapolitici. Il Pasolini di Ferrara è allora un’ipotesi di lavoro, che riempie le lacune con la supposizione di un omicidio apolitico, ma che alla fine si sposta sulla ricostruzione di cose più o meno risapute (le ultime ore del Poeta, qui un assai somigliante Willem Dafoe), e sulla riproposizione di cose che invece non avvennero. Due in particolare scandiscono l’ultimo film del regista di New York: la messa in scena cinematografica di Petrolio, romanzo postumo, incompiuto, che in qualche modo finisce per diventare spuria autobiografia del suo autore; e la realizzazione di Porno-Teo-Kolossal, progetto da anni nell’aria ma mai realizzato prima per la morte di Totò, e poi per quella dello stesso Pasolini. La pellicola di Ferrara, per quanto non rinunci ai toni crepuscolari dell’elegia, sottolinea ed esalta questi percorsi di vita, al contempo letterari e cinematografici, spingendo sull’eccesso, sul morboso, sulla rappresentazione della sessualità che a partire dai primi anni settanta divenne una specie di costante nel mondo artistico dello scrittore. La macchina da presa del suo demiurgo è delicata proprio come in tutti gli ultimi suoi lavori, da 4:44 a Welcome to New York, galleggia

geometria dei pensieri, mescola ricordi come un pittore i colori, e non rispetta la forma cinematografica nel senso più accademico del termine. C’era da aspettarselo, visto e considerato che nessuno di noi sa, né saprà mai (checché ne dicano gli accanimenti terapeutici degli intellettuali nostrani, che tra le varie portarono alla riesumazione della povera salma) cosa successe realmente quella notte fatidica sul lido di Ostia. Un mistero insoluto, uno dei tanti di questo paese, che resta forse collegato al furto delle pizze di Salò e forse alle sue scene censurate e mai recuperate, qualcuno azzarda addirittura foschi scenari fantapolitici. Il Pasolini di Ferrara è allora un’ipotesi di lavoro, che riempie le lacune con la supposizione di un omicidio apolitico, ma che alla fine si sposta sulla ricostruzione di cose più o meno risapute (le ultime ore del Poeta, qui un assai somigliante Willem Dafoe), e sulla riproposizione di cose che invece non avvennero. Due in particolare scandiscono l’ultimo film del regista di New York: la messa in scena cinematografica di Petrolio, romanzo postumo, incompiuto, che in qualche modo finisce per diventare spuria autobiografia del suo autore; e la realizzazione di Porno-Teo-Kolossal, progetto da anni nell’aria ma mai realizzato prima per la morte di Totò, e poi per quella dello stesso Pasolini. La pellicola di Ferrara, per quanto non rinunci ai toni crepuscolari dell’elegia, sottolinea ed esalta questi percorsi di vita, al contempo letterari e cinematografici, spingendo sull’eccesso, sul morboso, sulla rappresentazione della sessualità che a partire dai primi anni settanta divenne una specie di costante nel mondo artistico dello scrittore. La macchina da presa del suo demiurgo è delicata proprio come in tutti gli ultimi suoi lavori, da 4:44 a Welcome to New York, galleggia  tra corpi e pensieri, si nasconde negli anfratti, nelle fessure, e finisce per annullare la distanza tra gli almeno tre piani temporali di cui è composto il film: il mondo reale di Pasolini, cadenzato dagli incontri con amici e giornalisti (tra cui Laura Betti e Furio Colombo, interpretati rispettivamente da Maria de Medeiros e Francesco Siciliano) e quello in costruzione dei suoi progetti. È un gioco semantico raffinato, il Pasolini di Ferrara, che proprio perché rinuncia alla pretesa di sensazionalistiche rivelazioni, si fa riflessione e compianto. Senza nulla aggiungere, senza forzare il risaputo se non nell’ambiguità di un finale storicamente aperto. Pasolini è un viaggio, non più alla ricerca della verità, ma di una possibilità. Ed è proprio un altro metaforico viaggio a ritornare prepotentemente nel corso della pellicola: quello di Eduardo De Filippo e Ninetto Davoli (dove il primo è interpretato dal vero Davoli, il secondo da Riccardo Scamarcio) che tra mille disavventure tentano di raggiungere una messianica cometa.

tra corpi e pensieri, si nasconde negli anfratti, nelle fessure, e finisce per annullare la distanza tra gli almeno tre piani temporali di cui è composto il film: il mondo reale di Pasolini, cadenzato dagli incontri con amici e giornalisti (tra cui Laura Betti e Furio Colombo, interpretati rispettivamente da Maria de Medeiros e Francesco Siciliano) e quello in costruzione dei suoi progetti. È un gioco semantico raffinato, il Pasolini di Ferrara, che proprio perché rinuncia alla pretesa di sensazionalistiche rivelazioni, si fa riflessione e compianto. Senza nulla aggiungere, senza forzare il risaputo se non nell’ambiguità di un finale storicamente aperto. Pasolini è un viaggio, non più alla ricerca della verità, ma di una possibilità. Ed è proprio un altro metaforico viaggio a ritornare prepotentemente nel corso della pellicola: quello di Eduardo De Filippo e Ninetto Davoli (dove il primo è interpretato dal vero Davoli, il secondo da Riccardo Scamarcio) che tra mille disavventure tentano di raggiungere una messianica cometa.

Marco Marchetti